本記事は日本物流学会の講演会での発表内容です。

導入

自分は何をしていたのか、何をしているのか

中小企業向けの販売・購買・在庫管理システムのシステムエンジニアとして、パッケージシステムのカスタマイズ設計および導入支援を担当していました。

システム導入時には実際に事務所や倉庫へと足を運び、新システムが業務に合う形で運用できるのかをユーザーと検証していました。

特に本稼働前では1日中ユーザー先に常駐して、各部署の問題点や悩みを解決していました。

システムエンジニアの導入支援を行う中で、中小企業向けの業務システムはいくつか問題点があることに気がつきました。

ここでは4つ紹介したいと思います。

1つ目に、IT予算が足りない。(スライド切り替え)

中小企業向けのパッケージシステムは非常に多くの機能があります。

ただ、パソコンで使える機能が多くあるシステムです。

事務所等の机がある場所では良い機能を使用することができますが、それ以外の場所では使うことができません。

倉庫の棚の前で注文履歴を確認する、営業先で倉庫にある在庫を確認するということができません。

倉庫ではハンディーターミナル、外出先では確認する専用のWebシステムやアプリを用意すれば解決しますが、システム導入で既に1,000万円規模の金額を費やします。

卸売業・小売業の売上高に占める平均IT予算比率は0.8%という調査もあります。

売上高が20億円の企業でも1,600万円しか投資しません。

売上高が10億円で800万円です。

多くの中小企業が、パソコンで使えるシステムを導入したら他にIT投資する予算がありません。

そのため、机の上業務以外でのIT化は遅れたままになっています。

システムエンジニアとして働いている時に、多くのユーザーから倉庫や外出先業務をIT化したいとご要望をいただいていました。

2つ目に、システムがクラウドに対応していない/できない。(スライド切り替え)

多くの従来型システムはオンプレミス環境を前提に設計されており、クラウド化に対応していません。

これは大きな問題です。

クラウド化されていないシステムは、リモートワークへの対応が難しく、スケーラビリティも限られています。

レガシーなシステムをクラウド化させることは困難です。

たしかに近年では、クラウド対応の業務システムが出てきています。

しかし、PCにインストールする形式のシステムが未だに多くあります。

そうすると、タブレットやスマートフォンでの利用ができません。

また、Webブラウザーで利用できるシステムの場合であっても、タブレットやスマートフォンで画面を表示すると、UIが崩れてしまったり、そもそもシステムがタッチ操作されることを前提とした設計ではないため、実質的に利用が難しいです。

3つ目に、システム提供会社にノウハウ/技術力がない。

レガシーなシステムを長年開発している会社には現代のノウハウが少ないことが多いです。

そのため、現代ビジネスのニーズに合った技術力でシステム開発することができません。

特に中小企業向けのシステム開発では、業界特有の課題や制約を理解し、それに適したソリューションを提供できる技術力が求められるため、難易度はさらに高くなります。

4つ目に、システムが前時代的で使いにくい。

使いにくいシステムは従業員の生産性を低下させ、本来の導入目的である業務効率化を阻害します。

現代のユーザーはスマートフォンやタブレットなどの直感的なUI(インターフェース)に慣れているため、複雑で古いUIのシステムは受け入れられにくくなっています。

今や学生の授業ではiPadが使われるほど、直感的なUIが受け入れられています。

仕事やプライベートでも、スマートフォンの直感的なUIを日々利用しています。

X(旧Twitter)、Instagram、TikTok、YouTube、LINEとスマートフォン向けのUIを毎日目にしていることは確かです。

そんな中で古いUIのシステムは、若い世代をはじめどんどん受け入れられなくなってきています。

直感的でないUIは、新しい従業員の教育にかかる時間とコストを増大させます。

これは企業にとって大きな負担となり、人材の効率的な活用を妨げる要因となります。

ちょうど、業務システムに関する面白い調査が公開されました。(https://baigie.me/blog-ui/2024/10/22/webapp1000survey/)

「1,000人の利用実態調査からみえた、業務システムが使いにくい原因と解決策」

使いにくい理由

- 操作性の複雑さ

- 直感的に操作できない

- メニューが分かりにくい

- 操作手順やクリック数が多い

- システムの動作速度

- 処理時間が長い

- データ量が多いと極端に遅くなる

- 同時に使用する人数が多いと動きが遅くなる

- カスタマイズの難しさ

- 自社に合わせた設定ができない

- カスタマイズ方法が煩雑

- カスタマイズに高額な費用がかかる

- データの活用と連携の問題

- 他システムとの連携が不十分

- データの検索や抽出が難しい

- 蓄積したデータを分析しにくい

- エラーや不具合の多さ

- 頻繁にエラーが発生する

- エラーメッセージが分かりにくい

- エラーの解決方法が分からない

まさに私の現場で経験し感じていた内容がキチンと調査結果に現れていました。

上記問題点を解決し、新しい業務体験を提供するために独立しました。

そして、業務システムの使いづらさからの脱却、快適なユーザー体験を提供するために既存デザインの見直しからプロジェクトをスタートさせました。

システムエンジニアで経験した業務の悩み

システムエンジニア時代に経験した課題感もう少し深掘りしていきます。

いわゆる業務システムと呼ばれるものはパソコンで利用することを想定したシステムが一般的です。

事務員さんが業務で行う、伝票入力作業にフォーカスしたシステムとなっています。

出荷・入荷の業務について詳しく説明していきます。

- 出荷業務

- 商品を出荷する作業、主に倉庫内での作業は紙で発行された出荷リスト(もしくはピッキングリスト)を事務員さんから出荷作業員さんに渡して、その出荷リストを持ちながら出荷作業を行います。

- 出荷が完了すると事務員さんに出荷リストが返ってきて、業務システムに売上入力を行います。

- IT導入費用を多く支出できる企業の場合は、出荷リストだけでなくハンディターミナルを使って出荷作業を行います。

- バーコードをハンディターミナルで読み込むため、商品を間違えて出荷してしまうリスクを減らすことができます。

- ハンディターミナルには出荷データが溜まっていくため、作業完了後に自動的に売上データを作成することができます。

- ただし、堅牢なハンディターミナルは1台20万円以上するため、人数分の台数を揃えると大きな金額となってしまいます。

- 余談ですが、某メーカーの堅牢なハンディーターミナルでも、実際は故障が多いです。

- 私の経験上で、とある企業では45台購入のうち、2台が初期不良、1台が1ヶ月で故障しました。

- 別の企業では20台購入のうち、1台が初期不良、2台が1年で故障しました。

- IT予算の少ない企業では業務システムを導入しても、現場の作業は紙で行い、手入力で売上を上げるという作業が残り続けているのが現状です。

- 事務所内業務はシステム化されても現場業務はアナログのままでプロジェクトが終了してしまっています。

- 私が担当したプロジェクトではよく、スマートフォンやタブレットを使って現場業務を改善したいという要望を多くいただいていました。

- しかし、当時いた会社ではノウハウもそれに対応できるノウハウや技術力がなかったため解決することができませんでした。

- 入荷業務

- 出荷業務と同様の悩みが入荷業務にもあります。

- 今日入ってくる商品情報は、紙で印刷した入荷リストを確認する必要があります。

- トラックの遅延等で予定がずれた場合は、入荷現場はすぐに知ることができないのです。

- さらにいざ商品が運ばれてきたとしても、どの商品が入ってきたのかを照合する際には現物と納品書と入荷リストの3点を見比べてなければなりません。

- 紙をパラパラとしながら照合する作業は思った以上に大変です。

- 複雑な操作による現場の負担

- システムを導入するとよくユーザーから「覚えるのが大変」というお声をいただいていました。

- 操作説明とサポートをしていましたが、一度で覚えられる量ではありません。

- 操作マニュアルなるものをお渡ししていましたが、辞書並みの分厚さです。

- 操作マニュアルは個社ごとの業務マニュアルではないため、読み進めても運用イメージが分かりません。

- さらに独特な画面と操作感でユーザーを困惑させます。

- 体感ですが、新システムに慣れるのに最低でも2ヶ月はかかっている印象です。

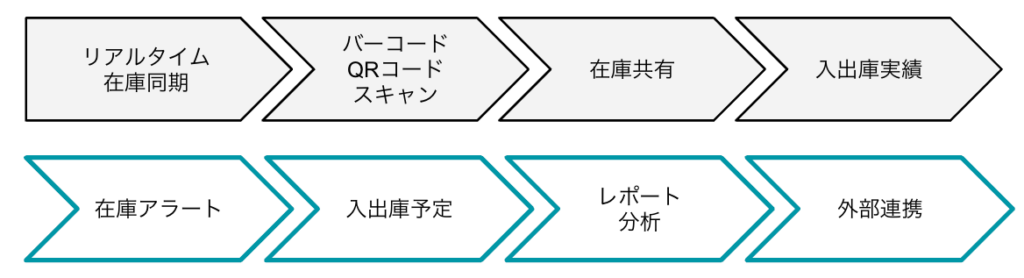

モバイルデバイスを活用した在庫管理

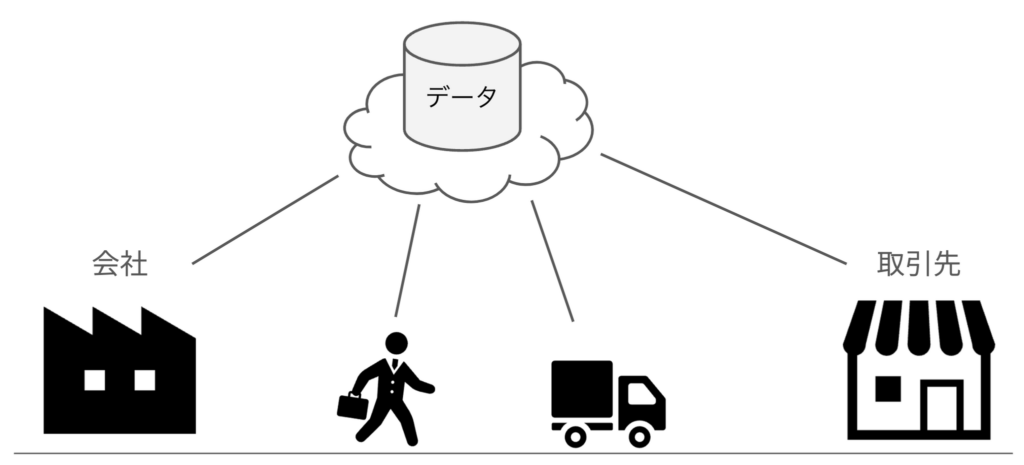

リアルタイム在庫管理の定義

簡単にですが、今回お話しするリアルタイム在庫管理を定義します。

- クラウドベースのデータ共有システムである

- 在庫増減が発生する度に、即座に在庫が更新される

- 関係者が必要な時にすぐに在庫状況を確認できる状態である

クラウドベースのシステムにより、データの一元管理と即時共有が可能になります。

クラウドサーバーを介することによりリアルタイムデータ同期を実現しています。

在庫の変動がリアルタイムで反映されることで、常に最新の在庫状況を把握できます。

また、関係者がいつでもどこでも在庫情報にアクセスできることで、迅速な意思決定と対応が可能になります。

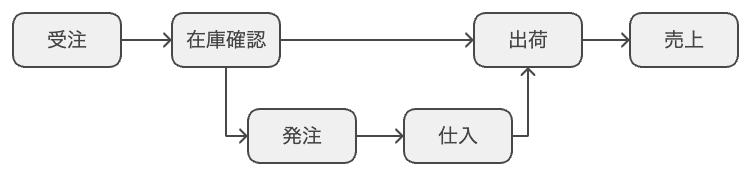

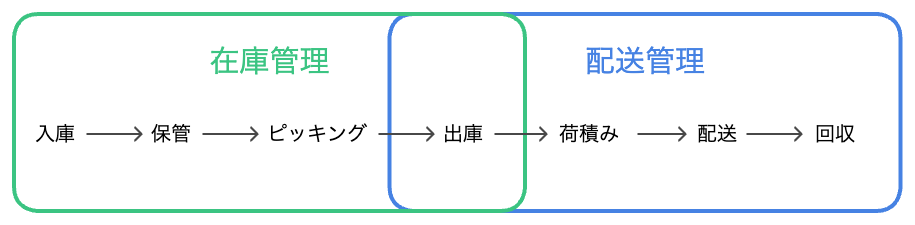

業務フロー

次に具体的な業務の流れを見ていきます。

1. 受注

小売業者や他の事業者(以下、顧客)から注文を受けるプロセスです。

- 顧客からの注文への対応

- 電話、メール、FAX、Web

- 商品の種類、数量、納期の確認

- 価格交渉と決定

- 発注書の受理

2. 在庫確認

受注後、必要な商品が在庫にあるかどうかを確認します。

- 在庫管理システムでの数量チェック

- システムがない場合は目視で確認

- 必要に応じて実際の在庫の目視確認

- 在庫の品質や状態の確認

3-A. 在庫がある場合:出荷→売上

在庫が十分にある場合の流れです。

出荷

- 在庫から必要な商品をピッキング

- 梱包、ラベリング

- 納品書、送り状の作成

- 配送業者への引き渡し、または自社配送

- 必要に応じて顧客への出荷通知

売上

- 売上データの記録

3-B. 在庫がない場合:発注→仕入→出荷→売上

在庫が不足している場合の流れです。

発注

- 必要な商品の数量を確認

- 適切な発注先の選定

- 発注書の作成と送付

仕入

- 発注した商品の到着

- 入荷検品(数量、品質の確認)

- 在庫への登録

出荷・売上

- 上記3-Aと同様のプロセスを実行

上記の流れは日次の流れになります。

不定期(例えば週次)で在庫整理を行います。

また、月末になると日次で売上計上した分の請求処理を行います。

導入効果とメリット

導入事例①

- 製造業(自動車部品のメッキ塗装会社)

- バラ売り事業部の在庫管理

- 導入効果

- ペーパーレス化

- QRコード読み取り

- 出荷作業効率化

- 作業日報自動化

導入事例②

- 工事業

- 電材の在庫管理

- 導入効果

- 現場間での在庫共有

- バーコード読み取り

- 欠品防止

本来であれば「何時間短縮した」「何パーセント向上」したという数値があればいいですが、具体的な数値は測定できていません。

あくまでも現場ユーザーの声を元にしています。

直近の完成目標

ハンディターミナル+在庫共有ツール

ユーザー体験を損なうことなく拡張していきます。

今後の展望

モノを動かす作業は全てモバイルデバイスで完結させることを目標としています。

モバイルデバイス、特にスマートフォンやタブレットは様々な業種業態で活躍が見込めます。

その中でも今回は、自社配送業務での活用は、大きな可能性を秘めていると考えています。

昨今ではUber Eatsや出前館をはじめとした、デリバリーサービスが人気です。

配達員は配達依頼から配達完了まで全てスマートフォンで完結できています。

配達員が使うアプリケーションの機能を上手に転用することができると考えています。

自社配送(ルート配送)

中小企業、特に従業員20人以下の場合、企業が自社でトラックを所有し、自社の人員で物流を行うことはしばしばあります。

配送担当または営業担当自らがピッキングから配送まで勤めます。

そのため、大規模な配送管理システム(TMS)を導入するほどではない想定をしています。

受注以降は配送担当または営業担当自らがピッキング、梱包、荷積み、配送を行います。

納品時に顧客とのコミュニケーションが発生することが特徴で、新商品のPRや顧客からの要望・クレームを受け付けます。

一例として、食品卸売企業の紹介をします。

この企業はホテルや学校向けに常温・冷蔵・冷凍食品を卸売しています。

発注・受注は基本的に事務員が担当します。

その後、ピッキング・梱包・配送は営業担当者が行います。

ピッキングは受注を基に行うため、ピッキングリストが必要になります。

スマートフォンがあれば、リストが不要になります。

また、ハンディーターミナルの役割も担うため、商品の特定が容易になりピッキングミス防止につながります。

配送時は配送リストが必要になります。

しかし配送リストでは、配送中はその商品がいつ、どこに届いている/届いたのか分かりません。

スマートフォンが使えるアプリがあれば紙の出荷リストは不要になります。

配送時、今回納品した商品や他の商品の在庫状況を聞かれることがあります。

通常であれば、帰ってきた後に連絡を入れるか、その場で事務員に連絡を取り在庫の確認を行います。

事務員とすぐに連絡がつけば確認できますが、それでも時間がかかってしまいます。

外出先でもリアルタイムで在庫を確認できれば、即座に回答ができそのまま注文をもらうことができます。

これは販売機会の損失を防ぐのに大いに役立ちます。

上記のような企業をターゲットとして自社配送管理できる仕組みを検討していきます。

既存の自社配送管理システム・アプリ

どんな機能が必要か知るために、自社配送向けの配送管理システム・アプリについて調べてみます。

主に以下の機能があることが分かりました。

機能

- 位置情報確認

- 配達員の位置情報がリアルタイムで把握できます。

- 配送状況確認

- 配達員がどこに配送しているのか、配達中なのか等を確認することができます。

- 配送指示

- 配達員がアプリで配送指示内容を確認できます。

- 配送日報

- 配達員の作業日報を入力します。

- 配送ルート計画

- 配送ルートを作成し、効率的な配送順を計画することができます。

上記を踏まえ、小規模事業者向けへの機能を考えていきます。

在庫管理アプリに組み込む配送機能

- 配送先情報の確認

- 最新の出荷情報を確認できます。

- 住所や配送指示の誤認識を防げるため、配送ミスや再配達の削減につながります。

- もちろん、紙の配送リストや出荷伝票は不要になるため、環境負荷軽減とコスト削減につながります。

- 配送ルート設定

- 配送スケジュールとルートの確認ができます。

- 配送順序を設定することで配送業務の時間を短縮できます。

- 荷物のステータス管理

- 配送中のステータスを用意することで、事務所へ問い合わせたが来た際に即座に回答することができます。

- 配送車追跡

- スマートフォンにはGPS機能が付いています。

- わざわざトラックに追跡機器を設置する必要はありません。

- 配送車の位置情報をリアルタイムで追跡できることにより、顧客への通知やドライバーの位置確認に役立ちます。

- 到着予定時刻をより正確に通知することができます。

- 配送レポート

- 担当者別の配送実績をレポートすることにより業務改善と人事評価に役立ちます。

- 返品・回収管理

- ルート配送であれば、配送時に不良等の原因で返品商品を回収することができます。

- 返品した商品は即座にデータに入力することができます。

- 電子サイン

- 佐川急便、西濃運輸を始め、大手運送会社では電子サインによる荷物の受け取りを可能としています。

- 電子サインは複数枚へのサインが不要になるため、受領書が不要になります。

そうすることで、事務員の受領書照合作業を削減することができます。

このように、モバイルデバイスを活用した配送管理は、配送業務の効率化だけでなく、顧客サービスの質の向上、コスト削減、環境負荷の低減など、多面的な効果をもたらします。

さらに、蓄積されたデータを分析することで、中長期的な経営戦略の立案にも活用できる可能性があります。

AI・機械学習活用の可能性

いきなり話が肥大化しているかと思われますが、最近のAIはものすごいスピードで進化しているため、意外と近い存在であると考えています。

BtoB配送の場合、配送先は限られてきます。

そのため、BtoBのルート配送の特性を活かしたAI、機械学習による業務効率化を期待できると考えられます。

- 配送ルートの最適化

- AIによる交通状況のリアルタイム分析と予測

- 天候や季節変動を考慮した最適ルートの提案

- 複数の配送先を効率的に回るルートの自動計算

- 配送時間の短縮、燃料費の削減、CO2排出量の低減が期待できます。

- 配送担当者作業割り振りの最適化

- 各担当者のスキル、経験、得意エリアを考慮した最適な仕事の割り当て

- 作業量の平準化による従業員の負担軽減

- 休暇や急な欠勤にも柔軟に対応できる動的なスケジューリング

- 人的リソースの効率的活用、従業員満足度の向上が期待できます。

- 問合せ対応

- 24時間365日の自動応答による顧客サービスの向上

- 配送状況や到着予定時刻の即時回答

- 頻出の質問に対する正確で一貫性のある回答の提供

- 複雑な問い合わせの人間のオペレーターへのスムーズな引き継ぎ

- 応答時間の短縮、顧客満足度の向上、オペレーターの負担軽減が期待できます。

- 配送に関するお問合せをはAIチャットボットによる自動応答ができる可能性があります。

- アパレル系ECサイトでは、AIに商品情報やセールスポイント、質問情報を読み込ませることにより、AIチャットボットによる自動返信を行っている企業もあります。

- 店長の属性をもAIに読み込ませることにより、あたかもその人が対応しているような振る舞いを見せることも可能となっています。

- そのため、パーソナライズされた顧客対応を行うことができます。

- 過去の取引履歴や問い合わせ内容を分析した個別対応

- 顧客の好みや特性に合わせた情報提供や提案

- AIによる「店長」や「担当者」の性格特性の再現

- 顧客ロイヤリティの向上、リピート率の増加が期待できます。

モバイルデバイス活用の将来性

現時点ではスマートフォンがベスト、今後はウェアラブル端末が普及する

現時点では、スマートフォンが在庫管理や配送業務のモバイルデバイスとして最適な選択肢です。その理由として、以下が挙げられます。

- 持ち運び性と利便性

- コスト効率

- ハンディーターミナルに比べ端末台が安価です。

- 1台あたり10万円以下で購入することができます。

- 操作性

- 大画面でのデータを表示でき、入力が容易です。

- バーコード・QRコード読み取り機能

- ほぼ全てのスマートフォンにはカメラが搭載されています。

- その機能を最大限に利用することができます。

- 普及率の高さ

- 今やスマートフォンの普及率は97%もあります。

そして、技術の進化に伴い、今後はウェアラブル端末の普及が期待されます。

- スマートグラスによるハンズフリー作業の実現

- 両手を使いながら作業指示の確認や情報入力が可能になります。

- スピーカー付きのスマートグラスであれば音声を利用したピッキング指示等の作業指示を行うことができます。

- 拡張現実(AR)技術との組み合わせにより、視覚的な作業支援が可能になります。

- 両手を使いながら作業指示の確認や情報入力が可能になります。

- スマートウォッチを活用した作業者の健康管理と安全確保

- 心拍数や体温などのバイタルデータをリアルタイムでモニタリングできます。

- 転倒検知機能などにより、作業中の事故にも迅速に対応できるようになります。

しかし、新しい業務体験を提供することができる一方で、現時点の課題もあります。

- 汎用性がない

- 動作が安定していない

- 1日中高負荷状態で使えるバッテリーを搭載していない

スマートフォンから完全にウェアラブル端末に置き換わるというよりかは、補完的な役割を果たしながら、特定の用途においてはより適した選択肢となります。

まとめ・課題

中小企業向けの業務システムはレガシーなシステムが多いのが現状です。

残念ながら現代のビジネスニーズに十分に対応できていません。

API連携を提供しているシステム、対応できるシステムは少ないです。

そのため、出荷予定データをどのように連携していくのかが課題となります。

各システムごとに対応するのでは、コストが高くなってしまうため、汎用的に連携できる仕組みづくりが必要になります。

一方で、スマートフォンを活用した在庫管理アプリには大きな可能性があります。スマートフォンの最大の利点は、その携帯性にあります。

オフィス、倉庫、配送中の車内、顧客先など、どんな場所でも利用できるのです。

これにより、リアルタイムでの情報更新や確認が可能になり、業務効率の大幅な向上が見込めます。

さらに、スマートフォンのカメラを使ったバーコード・QRコードスキャン機能や、GPS機能を活用した位置情報サービスなど、従来の専用端末では難しかった多機能性も大きな魅力です。

今後の技術進化の動向にアンテナを張りながら、中小企業向けの新しい業務体験を提供できるソリューションを提供していきたいと考えています。